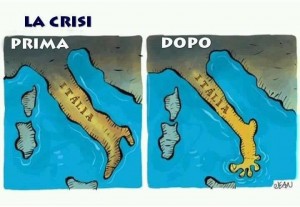

Cambiamenti strutturali o resteremo sempre fra gli ultimi

Effetti della crisi – Siamo il Paese che più soffre per un deficit di credibilità

Effetti della crisi – Siamo il Paese che più soffre per un deficit di credibilità

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 14 agosto 2016

I dati sull’economia pubblicati in questi giorni non sono buoni. Anzi sono oggettivamente cattivi e, soprattutto, cancellano i messaggi di ottimismo abbondantemente seminati nei mesi scorsi, nell’ipotesi che la lunga crisi fosse alle spalle.

La situazione dell’economia mondiale e quella europea certamente non ci hanno aiutato: il commercio internazionale è stanco e l’Europa, insieme a Russia e Brasile, continua ad essere il fanalino di coda del sistema economico globale.

Questo è vero ma non ci resta nemmeno la consolazione del “mal comune mezzo gaudio” perché quello italiano è ormai un male non comune. La crisi ci ha colpiti più di ogni altro e proseguiamo regolarmente a mantenerci nell’ultimo plotone dei paesi europei.

Abbiamo dato la colpa all’invecchiamento della popolazione ma i nostri dati demografici sono identici a quelli di Spagna e Germania che, nel secondo trimestre di quest’anno, sono cresciute rispettivamente dello 0,7 e dello 0,4 per cento.

Abbiamo dato la colpa all’instabilità politica ma, proprio nel periodo di cui parliamo, la Spagna ha raggiunto il massimo livello concepibile di instabilità, obbligata a ripetere le elezioni ma ugualmente incapace di formare un nuovo governo.

Abbiamo dato colpa alla Brexit, dimenticando che essa è arrivata solo alla fine del trimestre in questione, mentre non teniamo conto del robusto contributo positivo che viene all’Italia, paese grandemente importatore, dal crollo del prezzo del petrolio, delle materie prime e delle derrate agricole.

Soprattutto non teniamo conto che il proseguimento dei bassi tassi di interesse rende, per ora, meno gravoso il peso degli interessi del debito pubblico che ancora cresce.

Il nostro scostamento in negativo dura da ormai dieci anni. Esso ci ha fatto perdere quasi un quarto della capacità produttiva industriale ed è talmente grave in quantità e durata che, ad esso, non può essere posto rimedio nemmeno chiedendo ulteriori sconti nei confronti degli obblighi di contenimento del deficit di bilancio concordati con l’Unione Europea.

Un aumento di flessibilità ci può aiutare solo in presenza di cambiamenti strutturali che ci rendano credibili di fronte all’economia e alla politica internazionale.

Un aumento di flessibilità ci può aiutare solo in presenza di cambiamenti strutturali che ci rendano credibili di fronte all’economia e alla politica internazionale.

Per essere credibili di fronte agli altri dobbiamo però cominciare ad essere credibili di fronte a noi stessi.

Come possiamo pensare che i programmi di nuove infrastrutture possano risvegliare l’economia in tempo ragionevole quando il 70% di essi è bloccato da contenziosi senza fine, nonostante la recente volontà di cambiamento espressa dai tribunali amministrativi? O quando il nuovo codice degli appalti ha, almeno per ora, il risultato di rendere più complesse anche le procedure degli appalti di importi minori?

O quando i contenziosi fra lo Stato e le regioni si stanno moltiplicando per effetto di innovazioni legislative che avevano l’obiettivo di rendere le decisioni più facili e vicine al cittadino?

Come si può essere credibili se si lancia il messaggio di fare del mezzogiorno il crocevia per le fonti di energia del sud Europa e da anni siamo di fronte a una lunga paralisi che ora si manifesta in una disputa sull’abbattimento di 124 piante di ulivo? Anche se sono per definizione affezionato a questo albero a noi italiani così familiare, non credo che la politica energetica italiana debba essere condizionata da un problema di questa inesistente dimensione mentre, nel frattempo, si raddoppia il polo energetico del nord Europa.

Lo zero di crescita dopo dieci anni di paralisi ci insegna che, se non mettiamo mano ai nostri problemi strutturali dominati da scuola e giustizia, non usciremo mai dalla crisi che, al di là di piccoli possibili sussulti del PIL, soffoca come una tenaglia il nostro paese.

Ho parlato della crisi delle strutture pubbliche ma, tra coloro che non credono nell’Italia, dobbiamo elencare anche alcuni protagonisti dell’imprenditoria privata che, senza alcuna situazione di crisi aziendale o prospettive di una crisi imminente, non solo hanno venduto la propria azienda ad attori stranieri o fondi di investimento prevalentemente speculativi ma si sono ben guardati dall’intraprendere nuove iniziative produttive con le risorse ricavate dalla vendita dell’azienda.

Per capire la portata della nostra crisi ricordiamo semplicemente che l’Italia ha raggiunto l’incredibile risultato di non avere quasi più alcuna grande impresa nazionale pur essendo, per dimensione, il secondo paese industriale europeo.

In questi giorni un aspetto consolante della nostra economia è certo costituito dal turismo. La tragica crisi di tutti i paesi del sud del Mediterraneo sta spingendo verso le nostre coste nuovi clienti ma in quota minima rispetto a quanto avviene in Spagna. Ed anche in questo caso nessun nuovo grande investimento è in vista, mentre il piano di sviluppo del settore rimane da quattro anni nei cassetti del ministero. Eppure siamo tutti convinti che, senza gli introiti del turismo, non ci saranno nemmeno risorse per la protezione dei beni culturali.

L’ennesima sosta nello sviluppo ci deve quindi insegnare che non è più il tempo di rimedi parziali o di sussidi temporanei. È tempo di politiche di lungo periodo.

Sono questi i comportamenti e le riforme che chi guarda al futuro ci chiede, indipendentemente dai risultati del prossimo referendum.