Abbiamo fatto tutti i sacrifici che l’Europa ci chiedeva, ora è il momento di picchiare i pugni sul tavolo

Uscire dalla crisi

Uscire dalla crisi

Obiettivo crescita, l’Europa ci ascolti

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 12 agosto 2012

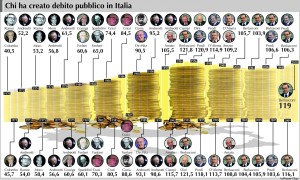

Non si può badare solo al numeratore. Vent’anni fa l’Italia ha cominciato a vivere nell’incubo del rapporto fra debito e Prodotto Interno Lordo. Un incubo del tutto giustificato perché quando il debito supera il 120% della produzione annuale dell’intero paese vi è ragione di preoccuparsi. Il peso degli interessi diventa infatti così elevato da mettere a rischio ogni attività economica. Per questo motivo è stato importante entrare nell’Euro, una decisione che ha di colpo fatto scendere a livello germanico i nostri tassi di interesse e ha reso possibile l’impostazione di una strategia per una progressiva diminuzione del nostro debito.

Una politica della formichina che nello spazio di vent’anni ci avrebbe riportato tra i paesi virtuosi. Agli anni della formica, ai quali sono orgoglioso di essere appartenuto, sono poi succeduti quelli della cicala e, dopo vent’anni, siamo ritornati al punto di partenza: un debito superiore al 120% e interessi risaliti al livello pre-euro, con un’ormai inesistente solidarietà fra i paeseuropei. Il peso degli interessi (esaltato dal tristemente noto spread) rende impossibile il risanamento del bilancio pubblico e sempre più precaria la vita delle imprese, in netta difficoltà rispetto ai concorrenti tedeschi o francesi che pagano il denaro diversi punti percentuali in meno.

Il governo Monti, arrivato al potere nel momento più delicato di questo processo con debito e tassi di interesse alle stelle, ha fatto tutto il possibile per farci uscire da questo incubo. La riforma delle pensioni, la nuova Imu, un più severo controllo sull’evasione fiscale e la spending review sono stati passi duri ma necessari per impedire l’irreparabile. Il numeratore, cioè l’indebitamento, è stato messo sotto controllo ma, a questo punto, è scappato di mano il denominatore, cioè il Pil. Esso non solo non cresce ma si avvita verso il basso con sempre maggiore velocità.

Il governo Monti, arrivato al potere nel momento più delicato di questo processo con debito e tassi di interesse alle stelle, ha fatto tutto il possibile per farci uscire da questo incubo. La riforma delle pensioni, la nuova Imu, un più severo controllo sull’evasione fiscale e la spending review sono stati passi duri ma necessari per impedire l’irreparabile. Il numeratore, cioè l’indebitamento, è stato messo sotto controllo ma, a questo punto, è scappato di mano il denominatore, cioè il Pil. Esso non solo non cresce ma si avvita verso il basso con sempre maggiore velocità.

Quest’anno il Pil è destinato a calare più del 2% ma, ed è quello che più preoccupa, la produzione industriale sta precipitando, con una diminuzione intorno all’8%.

E’ certamente giusto continuare sulla via del controllo del bilancio, aggiungendovi i suggerimenti di realistiche dismissioni di beni pubblici e di altre misure finanziarie suggerite da Amato e Bassanini ma, se non si fa qualcosa per risollevare il denominatore, cioè il Pil, la sfida è persa in partenza.

E’ inutile nasconderlo: siamo in vera e propria recessione, con la disoccupazione in aumento , mezzo milione di lavoratori in cassa integrazione, decine di migliaia di negozi che chiudono, il turismo che cala ma, soprattutto, con un senso di diffusa rassegnazione sul fatto che il futuro sarà peggiore.

La saggezza convenzionale continua a ripetere che tutto questo è inevitabile e che stringere la cinghia è un passo essenziale per garantire la ripresa quando si metterà in moto un nuovo ciclo dell’economia internazionale.

A parte il fatto che nessuno è in grado di prevedere quando questo ciclo partirà e se l’Europa sarà capace di prendervi parte, non si può non sottolineare che l’Italia si colloca tra le economie europee in peggioramento più accentuato.

Non possiamo in nessun modo rassegnarci a questa caduta senza fine che sta sfibrando non solo il nostro tessuto produttivo ma anche le nostre speranze.

Alle misure già prese per il rilancio dell’edilizia bisogna perciò aggiungere altri interventi nei settori nei quali la ripresa degli investimenti offre prospettive concrete. Penso al rilancio di investimenti italiani e stranieri nel settore del petrolio e del gas (si sta investendo meno di qualsiasi momento del dopoguerra), penso al pagamento dei debiti dello stato nei confronti delle imprese, penso al necessario chiarimento sul futuro dell’industria automobilistica italiana, penso ad un nuovo piano per tutta la politica della ricerca applicata e a misure volte a ridurre drasticamente i tempi delle decisioni amministrative e delle sentenze dei tribunali.

Ridurre l’occupazione, renderla sempre più precaria e comprimere un costo del lavoro che, anche tenuto conto degli oneri indiretti, è oggi decisamente inferiore a quello dei nostri maggiori concorrenti, non serve a frenare la caduta del denominatore.

Abbiamo fatto tutto quello che i nostri colleghi europei ci chiedevano e abbiamo fatto bene a farlo. Adesso abbiamo il sacrosanto diritto di picchiare i pugni sul tavolo perché essi ci permettano di raccogliere i frutti dei nostri sacrifici e abbiamo l’altrettanto sacrosanto dovere di fare appello a tutta la società italiana per pensare insieme a come costruire la ripresa. Non si esce da una crisi di queste proporzioni se non con un impegno collettivo e condiviso anche da parte di coloro che hanno portato il peso della crisi e che dovranno ancora fare sacrifici per sostenere la ripresa.

Se abbiamo un progetto condiviso sul nostro futuro non dobbiamo avere paura di sottoporlo all’esame della comunità internazionale a cui apparteniamo, purché il giudizio non sia nelle mani di uno o più stati membri ma in quelle di un organismo veramente sovranazionale. Sottoporci all’esame della Commissione Europea (che non può essere solo un segretariato del Consiglio) fa parte delle regole del gioco. Sottoporci all’esame dei paesi forti del Consiglio preparerebbe la divisione dell’Europa, di cui l’Italia sarebbe la principale vittima. Ed è anche chiaro che mai l’Italia potrebbe accettare condizioni che, mantenendo intollerabili differenziali nei tassi di interesse, rendessero impossibile l’aggiustamento del denominatore. Che è, non dimentichiamolo, il nostro reddito nazionale.