Società meno rigide per gestire il crollo delle nascite

Il crollo delle nascite e le società rigide

Il crollo delle nascite e le società rigide

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 15 febbraio 2025

Fare previsioni è sempre difficile. Agli errori non si sottraggono neppure i demografi, superati solo dagli economisti.

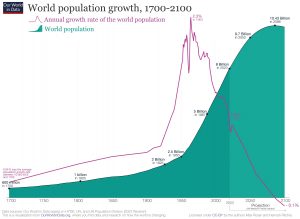

Fino a pochi anni fa era infatti opinione condivisa che l’umanità sarebbe cresciuta senza fine e senza limiti, mentre oggi, pur essendo ancora in un periodo di crescita, ci accorgiamo che la curva demografica va calando con una velocità inaspettata e, almeno apparentemente, inarrestabile.

In Europa siamo già in una discesa che sta diventando precipitosa.

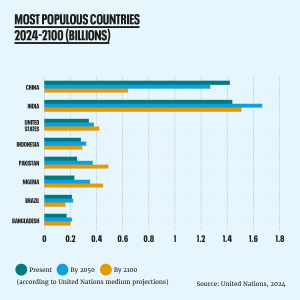

Nella grande Asia, mentre la popolazione giapponese crolla e anche la Cina, nonostante la fine della politica del figlio unico, ha cominciato la fase di declino demografico, gli altri paesi, India compresa, già intravvedono un orizzonte di decremento.

Nella grande Asia, mentre la popolazione giapponese crolla e anche la Cina, nonostante la fine della politica del figlio unico, ha cominciato la fase di declino demografico, gli altri paesi, India compresa, già intravvedono un orizzonte di decremento.

Persino nell’Africa subsahariana, dove l’aumento è ancora impetuoso, data la giovane età della popolazione e la forte crescita della vita media, il numero di figli per donna sta calando, come quasi ovunque nel mondo.

Nell’attuale varietà del nostro pianeta si profila quindi un’unica futura direzione di cammino: il calo delle nascite.

Naturalmente esistono accurate e preziose analisi che spiegano questo fenomeno: dal mutamento della condizione femminile e l’aumento della scolarizzazione, dalle difficoltà economiche per il mantenimento della prole, al costo delle abitazioni e all’incertezza del lavoro. E possiamo aggiungere mille altre spiegazioni, tutte vere e tutte valide.

Mi colpisce tuttavia il fatto che pur con velocità variabile, il fenomeno è comune nei diversi continenti, nelle zone urbane e in quelle rurali, nelle regioni ricche e in quelle povere, tra le persone istruite e quelle non scolarizzate.

Mi colpisce tuttavia il fatto che pur con velocità variabile, il fenomeno è comune nei diversi continenti, nelle zone urbane e in quelle rurali, nelle regioni ricche e in quelle povere, tra le persone istruite e quelle non scolarizzate.

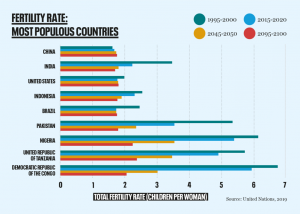

Sappiamo che per avere costante il mantenimento della popolazione occorrono 2,1 figli per donna e che il tasso mondiale, a causa dei fenomeni descritti in precedenza, è già disceso a 2,2, mentre solo mezzo secolo fa superava i quattro figli per donna.

In Corea del Sud e in Sardegna, regioni non certo simili fra loro, nasce addirittura, da tempo, meno di un figlio per donna: è un cammino verso il deserto. E potrei fare altri esempi di diversità di situazioni che arrivano alla stessa conclusione: due terzi dei viventi abitano in paesi con tassi di natalità inferiori a quelli necessari per il rimpiazzo.

Ancor più mi colpisce che le misure in favore della natalità incidono oggi in modo molto meno efficace che in passato. Persino in Francia, dove pure la politica familiare è nota fin dall’immediato dopoguerra per la sua continuità e dimensione, il tasso di fecondità è passato, negli ultimi dieci anni, dall’1,96 all’1,62 figli per donna.

Ancor più mi colpisce che le misure in favore della natalità incidono oggi in modo molto meno efficace che in passato. Persino in Francia, dove pure la politica familiare è nota fin dall’immediato dopoguerra per la sua continuità e dimensione, il tasso di fecondità è passato, negli ultimi dieci anni, dall’1,96 all’1,62 figli per donna.

Si tratta di un calo così rapido da mettere in allarme tutta la società francese, anche se la natalità rimane tra le più elevate d’Europa e nettamente superiore a quella dell’Italia (1,21).

Continuo comunque a sostenere, essendo anche l’ottavo di nove figli, che la politica familiare, almeno per elementari esigenze di equità e giustizia, deve essere prioritaria in ogni paese civile e deve essere adattata alle nuove realtà.

Constato solo, con una certa sorpresa che, almeno nelle forme fino a oggi sperimentate, essa produce effetti inaspettatamente limitati sul tasso di natalità.

Sembra quasi che l’umanità, forse guardando al passato, si sia stancata di crescere. Certo fa impressione osservare che, così almeno ci dicono le statistiche, l’umanità ha raggiunto il primo miliardo di viventi nel 1804, il secondo centoventi anni dopo, ma che, tra il settimo e l’ottavo miliardo, sono passati solo dodici anni.

Sembra quasi che l’umanità, forse guardando al passato, si sia stancata di crescere. Certo fa impressione osservare che, così almeno ci dicono le statistiche, l’umanità ha raggiunto il primo miliardo di viventi nel 1804, il secondo centoventi anni dopo, ma che, tra il settimo e l’ottavo miliardo, sono passati solo dodici anni.

Forse è entrato nella coscienza collettiva il fatto che, come era scritto nel mandato biblico, abbiamo riempito la terra.

Adesso però ci resta almeno il compito di non svuotarla e di prendere atto non solo dei cambiamenti demografici, ma del parallelo aumento della vita media che li accompagna.

Vogliamo meno bambini, ma non adattiamo le nostre società alla nuova vita degli anziani che, non solo è più lunga, ma presenta caratteristiche e condizioni estremamente diverse dal passato. Le società più ricche cercano di affrontare questo cambiamento con l’immigrazione e con l’aumento dell’età pensionabile.

Vogliamo meno bambini, ma non adattiamo le nostre società alla nuova vita degli anziani che, non solo è più lunga, ma presenta caratteristiche e condizioni estremamente diverse dal passato. Le società più ricche cercano di affrontare questo cambiamento con l’immigrazione e con l’aumento dell’età pensionabile.

Il primo dei due rimedi sarà perseguito solo fra qualche anno, quando la mancanza di lavoratori renderà insostenibile il mantenimento del tenore di vita e, quindi, anche dei necessari aiuti alle famiglie.

Riguardo al secondo problema la soluzione si fonda soprattutto sulla crescita della produttività e quindi sull’intensità di un progresso tecnologico e di un processo di apprendimento che non si esauriscano nella scuola, ma continuino per tutta la vita. L’obiettivo non può essere quindi l’aumento dell’età pensionabile in quanto tale, ma la sua flessibilità, per adattarla alle caratteristiche, alle esigenze e agli obiettivi delle persone.

Una flessibilità difficilissima da perseguire in una società rigida, in cui il tempo di lavoro è legato al calendario e non alla persona a cui il calendario deve essere applicato.

Una flessibilità difficilissima da perseguire in una società rigida, in cui il tempo di lavoro è legato al calendario e non alla persona a cui il calendario deve essere applicato.

Questa rigidità si traduce in uno spreco per quelli che potrebbero e vorrebbero lavorare e, nello stesso tempo, in una mancanza nei confronti di coloro che possono trarre beneficio dal loro lavoro: un danno per gli anziani e per i bambini.