Chiunque vinca, la politica USA è già scritta e l’Europa è assente

L’Europa assente nella sfida americana

L’Europa assente nella sfida americana

Editoriale di Romano Prodi su Il Messaggero del 29 giugno 2024

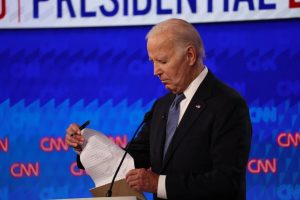

Con il primo confronto televisivo è cominciata la parte più diretta e visibile della campagna elettorale per la Presidenza degli Stati Uniti. Una campagna che durerà per altri quattro mesi e, come si è visto nel duello di Atlanta, sarà senza esclusione di colpi. Lo scontro è stato duro: la tracotanza di Trump debordante, la debolezza di Biden evidente.

Non mi azzardo ovviamente a prevedere se i democratici cambieranno o meno candidato e, quindi, quali saranno i prossimi confronti. Preferisco limitarmi a qualche riflessione su un tema per noi di vitale interesse: la futura politica commerciale americana alla luce della crisi della globalizzazione.

Ne parlo proprio perché il tema non è stato oggetto di scontro fra i due contendenti e non lo sarà nemmeno in futuro, qualsiasi siano le evoluzioni politiche. Su questi temi, infatti, esiste una sostanziale convergenza fra democratici e repubblicani. Sulla globalizzazione, sull’aumento delle tariffe doganali e sulla costruzione di una politica industriale essenzialmente fondata sui sussidi pubblici, la futura politica americana è già scritta.

Si tratta di un cambiamento radicale di una politica economica impostata fin dall’immediato dopoguerra, teorizzata da Reagan e resa universale da Clinton con l’ammissione della Cina nel WTO del 2001. Siamo quindi di fronte al ripudio delle stesse regole proposte e imposte dagli Stati Uniti al mondo intero.

Si tratta di un cambiamento radicale di una politica economica impostata fin dall’immediato dopoguerra, teorizzata da Reagan e resa universale da Clinton con l’ammissione della Cina nel WTO del 2001. Siamo quindi di fronte al ripudio delle stesse regole proposte e imposte dagli Stati Uniti al mondo intero.

La motivazione fondamentale di questo cambiamento sta nella concorrenza esercitata dai nuovi protagonisti dell’economia mondiale, a cominciare dalla Cina, ma le misure restrittive hanno l’obiettivo di creare una barriera difensiva anche nei confronti degli altri paesi asiatici e, in modo esplicito, della stessa Europa.

La più recente evidenza di questa rivoluzione è l’imposizione di una tassa del 100% all’importazione delle automobili elettriche dalla Cina, ma i programmi dei due partiti vanno ben oltre. Nella corsa a chi è più protezionista, Trump ha dichiarato di volere imporre subito un dazio del 10% su tutte le importazioni provenienti da qualsiasi paese e una tariffa del 60% su tutte le merci provenienti dalla Cina. Biden opera nella stessa direzione, anche se in modo meno folcloristico.

La più recente evidenza di questa rivoluzione è l’imposizione di una tassa del 100% all’importazione delle automobili elettriche dalla Cina, ma i programmi dei due partiti vanno ben oltre. Nella corsa a chi è più protezionista, Trump ha dichiarato di volere imporre subito un dazio del 10% su tutte le importazioni provenienti da qualsiasi paese e una tariffa del 60% su tutte le merci provenienti dalla Cina. Biden opera nella stessa direzione, anche se in modo meno folcloristico.

La quasi totalità degli economisti converge sul fatto che, come conseguenza di queste decisioni, ogni famiglia americana dovrà affrontare una spesa aggiuntiva di 1.700 dollari all’anno, mentre l’inflazione, già più elevata del previsto, tenderà ad aumentare.

E’ chiaro inoltre che, trattandosi di imposte sui consumi, queste misure risulteranno regressive, favorendo i redditi più elevati a svantaggio delle categorie più disagiate, per le quali i consumi hanno un peso relativo maggiore. A questo si aggiunge, data la prevista diminuzione delle importazioni e la conseguente probabile rivalutazione del dollaro, dovuta all’attivo della bilancia commerciale, un’ altrettanto probabile spinta verso l’alto dei tassi di interesse degli altri paesi a difesa delle proprie valute.

E’ chiaro inoltre che, trattandosi di imposte sui consumi, queste misure risulteranno regressive, favorendo i redditi più elevati a svantaggio delle categorie più disagiate, per le quali i consumi hanno un peso relativo maggiore. A questo si aggiunge, data la prevista diminuzione delle importazioni e la conseguente probabile rivalutazione del dollaro, dovuta all’attivo della bilancia commerciale, un’ altrettanto probabile spinta verso l’alto dei tassi di interesse degli altri paesi a difesa delle proprie valute.

E’ certamente vero che, nella scorsa generazione, si era verificata un’emigrazione di tre milioni di posti di lavoro dagli Stati Uniti verso la Cina, proprio per effetto di una globalizzazione affrettata e senza regole, ma nessuno tiene conto del fatto che una quota sostanziale delle esportazioni cinesi è proprio generata dalle multinazionali americane e che l’inversione proposta non può che provocare danni maggiori, a partire da una diminuzione di almeno un punto della crescita dell’intero pianeta.

Tutto questo sta accadendo perché la posizione dell’opinione pubblica americana è radicalmente cambiata, soprattutto negli Stati industriali del Midwest, decisivi per l’esito di ogni battaglia elettorale. Questo cambiamento ha imposto nuove regole all’economia. Siamo arrivati al paradosso che, mentre nella tradizione americana erano definiti comunisti coloro che sostenevano un maggiore intervento dello Stato nell’economia, ora vengono battezzati come comunisti coloro che si schierano in favore del libero commercio che, nella mutata situazione, è accusato di favorire solo la Cina.

Tutto questo sta accadendo perché la posizione dell’opinione pubblica americana è radicalmente cambiata, soprattutto negli Stati industriali del Midwest, decisivi per l’esito di ogni battaglia elettorale. Questo cambiamento ha imposto nuove regole all’economia. Siamo arrivati al paradosso che, mentre nella tradizione americana erano definiti comunisti coloro che sostenevano un maggiore intervento dello Stato nell’economia, ora vengono battezzati come comunisti coloro che si schierano in favore del libero commercio che, nella mutata situazione, è accusato di favorire solo la Cina.

Alla battaglia per il commercio fra Cina e Stati Uniti si accompagna, evidentemente con analoghe chiusure, una parallela lotta per il primato tecnologico. A cui si aggiunge un inaspettato, anche se ancora iniziale, attacco al dominio del dollaro da parte della valuta cinese.

Nella tecnologia, pur essendo ancora indiscutibile il primato americano, i progressi cinesi sono impressionanti tanto che, proprio nell’ultimo anno, la Cina ha superato gli Stati Uniti nelle pubblicazioni sulle riviste scientifiche più significative del pianeta. L’embargo scientifico, che ha ridotto quasi a nulla lo scambio delle conoscenze fra i due paesi leader, non sta isolando solo la Cina, ma entrambi, ponendo un’ulteriore ipoteca sul futuro di tutti.

Nella tecnologia, pur essendo ancora indiscutibile il primato americano, i progressi cinesi sono impressionanti tanto che, proprio nell’ultimo anno, la Cina ha superato gli Stati Uniti nelle pubblicazioni sulle riviste scientifiche più significative del pianeta. L’embargo scientifico, che ha ridotto quasi a nulla lo scambio delle conoscenze fra i due paesi leader, non sta isolando solo la Cina, ma entrambi, ponendo un’ulteriore ipoteca sul futuro di tutti.

Anche se solo agli inizi, la rivoluzione in corso sta cominciando a erodere anche il ruolo del dollaro. Il rapporto di giugno della Banca Centrale Europea mostra una valuta americana ancora dominante, dato che l’83% del commercio mondiale è ancora denominato in dollari, ma mette in grande rilievo come il renminbi sia salito in tre anni dal 2% al 5%, avvicinandosi quindi al 7% dell’Euro che, quando nacque, era ritenuto dai cinesi stessi l’unico possibile futuro concorrente del dollaro.

In campo economico, i due giganti combattono quindi compatti, con un confronto diretto che tuttavia coinvolge anche l’Europa in un momento in cui la politica commerciale comune è messa in crisi dalle divergenze degli interessi dei diversi paesi europei e la politica degli aiuti di Stato non è portata avanti dall’Unione, ma dalle singole nazioni.

In campo economico, i due giganti combattono quindi compatti, con un confronto diretto che tuttavia coinvolge anche l’Europa in un momento in cui la politica commerciale comune è messa in crisi dalle divergenze degli interessi dei diversi paesi europei e la politica degli aiuti di Stato non è portata avanti dall’Unione, ma dalle singole nazioni.

Le rinnovate istituzioni europee dovranno quindi prendere atto di questa nuova realtà e decidere che cosa fare da grandi.